纯朴的文字,自然的气息

——中考热点作家之曹文轩

吉林 李 辉

【作家简介】

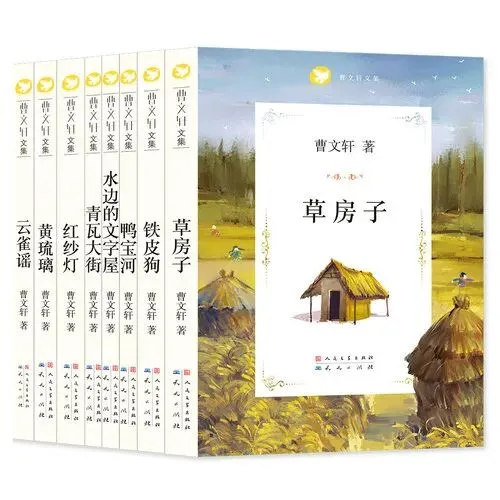

曹文轩,著名儿童文学家。1954年生,北京大学中文系教授、博士生导师,中国作家协会全国委员会委员,北京市作家协会副主席。著有《草房子》《红葫芦》等。其中《再见了,我的小星星》获首届全国优秀儿童文学奖,《山羊不吃天堂草》获宋庆龄儿童文学奖金奖,短篇小说《蓝花》获首届冰心儿童图书奖新作奖。其他作品获国际安徒生提名奖、中国安徒生奖、国家图书奖、金鸡奖最佳编剧奖、中国电影华表奖等重大奖项。

【作品展示】

我的语文老师

曹文轩

我的语文老师是南京大学的高材生,是一个高高的、身体非常扁平的女人。这个女性是我心目中最高贵、最美丽的人。在以后的生活中,我千百次寻找过,但是也没有找到过一位这样的女性。

我记得她第一次走上讲台,把两只手轻轻地悬在讲台上,她没有带粉笔,没有带备课笔记,也没有带语文教材,是空手走上来的。她望着我们,说:“同学们,什么叫‘语文’?”然后她用了两节课的时间,给我们阐释什么叫“语文”。那期间,天开始下雨,她把脑袋转向窗外,对我们说:“同学们,你们知道吗,一年四季的雨是不一样的。”

然后她又说:“同学们,你们知道吗,一天里的雨也是不一样的,上午的雨与早晨的雨不一样,下午的雨与上午的雨也不一样,晚上的雨与夜里的雨也不一样。”她接着又说:“同学们,你们知道吗,雨落在草丛中和落在水塘里,那个样子和发出来的声音都不是一样的。”我至今还记得,我们所有的同学把脑袋转向了窗口,外面有一大片荷塘,千条万条银色的雨丝正纷纷飘落在那口很大很大的荷花塘里。这就是我的语文老师。

大概一个星期之后,她又开始走上讲台,那一天是讲作文课。她走上讲台之后,说了一句话:“同学们,你们知道吗,我们班上写作文写得最不好的同学是曹文轩。”在此之前,我的历届的语文老师都说写作文写得最好的同学是曹文轩。这个反差太大了!对我来讲,这个打击是巨大的,我根本无法接受她的判断,所以我当着她的面就把作文本撕了,扔在了地上,一头冲出了教室。

晚上,我回到了学校,来到了她的宿舍门口。我记得不是轻轻地把她的门敲开,而几乎是用脚把她的门踢开。她拉开了门,站在门口,微笑地看着我,说:“你请进来坐一会儿。”然后我就进了她的卧室,看到了她不知道从哪里搞来的我的六本作文本。她把这六本作文本一本一本地排列在她的桌子上,然后说:“你过来看看,我们先不说内容,就是这些字,前几本的那些作文,字非常稚拙,但是能看出你非常认真。你再看看最后一本作文,你的字已经张扬到什么程度了,你已经浮躁到什么程度了。”

她又说:“在这六本作文本里,都有一篇作文是写春天的,你在第一本里写春天的时候是非常诚实的,是非常朴素的对春天的描写。但是后来你慢慢地控制不住自己了,你有必要用那么多的形容词吗?你的作文写得越来越臃肿,越来越夸张。当那些老师都说你有才气的时候,你就已经不知道自己是谁了。”她说:“才气,有时候是害人的。”

我记得那一天离开她的宿舍,走进校园,月亮特别好。月色如水,清澈的月光整个地铺在校园里头。那个夜晚是值得我一生铭记的。没有那个夜晚,就没有我以后漫长的人生道路。这就是我的语文老师。

我要说语文和语文老师,对一个学生的成长是至关重要的。我这里无意贬低其他学科的老师们对学生的作用,我只是说语文和语文老师是无可替代的。语文老师永远是一所学校的品质的建构者和体现者。我无法想象一个学校里没有语文和语文老师,我也无法想象这个世界上没有语文和语文老师。

问题:

阅读全文,说说“我的语文老师”是一个怎样的人?

【作品展示2】

圣坛

曹文轩

一九七七年秋,我北大毕业留校。

要上讲坛了。半个月前,我还无动于衷,全不当回事。可是在上讲坛的头一天,我忽然紧张起来:也就是说,明天,我将开始教学生涯了。教师的责任感似乎与生俱来,不做教师,你一辈子感觉不到,而你只要一做教师,它就会自动跳出来抓住你的灵魂。晚上,我敲开一位先生的门,问:怎么讲课?他像修炼很深的禅师面对未悟的弟子,头微微向上,少顷,说出四个字来:目中无人。我退出门外。

我记得我的第一次课就没有失败。下面安静极了,我能清楚地听见台下动人的喘息声,这全靠那四个字给我撑着。从那以后到现在,我一直信那四个字。我对“目中无人”似乎有所悟:目中无人非牛气哄哄,非内荏而色厉,非蔑视,非倨傲,非轻浮,非盛气凌人。无就是有,有却是无。是一种境界吧?人格上的、精神上的、气势上的?是对学术观点的诚实和对真理的自信吧?……此言似乎只可意会而不可细说。但有一点,似乎又是可以说的:所谓无人,就是没有具体的人,而只有抽象的人——具体的人则无。因此缘故,即使只给二十人的一个班上一年课,在课堂上我也往往难记住一个具体的面孔。似无人,但恰恰是把听课者看得很高的。

敢目中无人,却不敢再掉以轻心。我很景仰一位先生,既为他的人格又为他的学识。然而我想像不出,就是这样一位先生——一位凭他的学识,上课玩儿一样的先生,却在上课之前竟对明明认识的字一个个怀疑起来,然后像小学生一样,去查字典,把字音一一校对,标注。我敢说,他的这种心理,完全是因为他对讲坛的高度神圣感引起的。这件小事使我不禁对他又景仰三分。我喜欢这份严肃,这份认真。当然,我并不排斥“名士风度”。我很钦佩有人不用讲稿,竟然雄辩滔滔,口若悬河,一泻千里。我曾见过一位先生,他空着手从容不迫地走上讲台,然后从口袋里摸索出一张缺了角的香烟壳来。那上面写着提纲要领。他将它铺在台子上,用手抹平它,紧接着开讲,竟三节课不够他讲的,并把一个个讲得目瞪口呆,连连感慨:妙,妙!而我只能向其仰慕。我这人缺这份好脑子。我得老老实实地备课,然后一个一个字毫不含糊地全都写在稿纸上。有时看样子离开讲稿了,但所云,却几乎无一句是讲稿以外的突发灵感。我有数,像我这样做教员,是很累的。可我笨伯一个,无奈何。时间一久,我退化了,离开讲稿竟不能讲话,一讲,八成是语无伦次,不知其所云。

讲坛是圣洁的。我认识一位外系教员,此公平素浪漫成性,情之所至,捞衣卷袖,把衣领一一扯开,直露出白得让人害臊的胸脯来,有时还口出一两个脏字,以示感叹,以助情绪。然而有一次我去听他的课,却见他将中山装的风纪扣都扣得严严实实,一举一动全在分寸上,表情冷峻、严肃得让人难以置信。课后我跟他开心:何不带一二感叹词耳?他一笑:“一走进教室,一望那讲坛,我顿时有一种神圣感。在上面站了一辈子,我从没说过一个脏字,并非有意,而是自然而然。”

我有同感。我高兴起来,放浪形骸,并有许多顽童的淘气和丑恶。然而,在临上讲台前一刻,却完全沉浸到一种庄严的情感之中,完全是“自然而然”。我不能有一点亵渎的行为,甚至苛刻地要求我的听众。生活中的嬉皮士,我无意管他。在课堂上,我绝不容忍其混杂于我的听众之中。曾有那么一位,穿着一件极短的短裤,一件极敞的汗衫,光着大脚丫,脚蹬一双拖鞋,“叭嗒叭嗒”就来听我讲课,我像受了侮辱似的走过去:“对不起,请出去!”他很听话地提着书包出去了。后来我又从听众席上发现了他。他穿着很整洁,极稳重地坐着。我不禁朝他感激地点了点头。

既为圣坛,就得布道。占住讲坛者,岂敢忘记布道!既给知识,也给品质、人格、真诚和正义。其实,没有后者,一个人怕也是很难获得多少知识的。再说,一个人即使学富五车,但全然无人之骨气,又有何用?我们何必讳言布道呢?别忘了布道。当年的鲁迅不敢忘,闻一多不敢忘,我们敢忘?

既布道,布道者自己就要有正气。他应当坚决捍卫知识的纯粹性。他应善恶分明。他只承认以自己的感受为原则。他不能油滑,见风使舵,像捏面团一般把讲稿随政治风潮变来变去。他给他的听众是一个助教,一个讲师,一个教授的形象,也是一个人的形象。我走到教室门口,总觉得那讲坛很远,很高。我朝它走去,有一种攀登的感觉。我曾有过幻象:我被抛进一个巨大的空间里了,就像走进一座深邃的教堂。我静静地站到讲坛上,等待着铃声,宛如在聆听那雄浑的令人灵魂颤索的钟声。我喜欢这种肃穆,这种净化了的安宁。我曾多次体味到莫斯科大学一位教授先生的感觉:

“我走上讲坛,我有一种上帝的教士的神圣感。”

也许有一天,我会厌倦北大的讲坛,但至少现在还恋着。恋它一天,就会有一天的神圣感。

【赏析】

作为一名教师,曹文轩把他所热爱的讲台称为“圣坛”。文章叙述自己从教的亲身经历,细致描述自己走上讲台的神圣感,表现出自己对教师职业的热爱。在作者笔下,一位学识渊博的先生上课前查字典校对标注字音、一位先生凭一张香烟壳上的提纲就能在课堂上侃侃而谈、一位平素率性的外系教员一上课就冷峻严肃……这一切都源于对“圣坛”的敬畏。对于每一位教师来说,圣坛很远、很高,给人的永远是一种神圣感。